ねえ、「ガンニバル」観たことある?

ただのホラードラマじゃなくて、観てると心の奥からジワジワくるような、不気味さとゾワッと感がクセになるのよ。

その緊張感バチバチのシーンたち、どうやって作られてるのか気にならない?

今回は、「ガンニバル」制作陣のインタビューや撮影現場の裏話を覗いてみたから、そのディープでリアルな舞台裏をまるっと語っちゃうよ!

- ✔ 「ガンニバル」の恐怖演出の舞台裏と監督の狙い

- ✔ 撮影現場の過酷さとスタッフ・キャストの努力

- ✔ 演出・脚本・演技が生む“リアルな不気味さ”の秘密

ガンニバルのリアルな恐怖を生んだ演出の裏側

「ガンニバル」って、ただのホラーじゃないんだよね。

なんかこう…ジワジワとくる不気味さと、急にゾクっとさせられる演出が絶妙で、見てるこっちはいつも心臓バクバク。

この恐怖感って、どんな風に作られてるのかめっちゃ気になってたから、制作陣の話を聞いたときは「やっぱそこ狙ってたんか!」ってなったよ。

映画・アニメ・ドラマ・全部観たい!

- 観たい作品が見つからない…

- サブスクをまとめたい…

- 外出先でも手軽に観たい!

監督が語る“静けさ”と“暴力”の演出バランス

このドラマの緊張感が異常にリアルなのって、実は“音の使い方”がかなり効いてるんだって。

演出を担当した片山慎三監督が、「怖がらせたいときこそ音を引く」って言ってて、これが本当に効果バツグン。

シーンの静けさに視聴者の不安を煽っておいて、いきなり衝撃的な描写を入れてくるから、心の準備なんてできるわけないのよ…。

暴力シーンも、ガッツリ見せるってより「何が起こったの!?」って想像でゾッとさせてくるから、頭に残る怖さがすごいの。

カメラワークと色彩設計が生む心理的緊張

あとね、画面の色味とか構図にもかなりこだわってるらしくて。

不自然なくらい広い引きのカットとか、逆に顔がギリギリまで寄ってくるカットとか、視聴者の視線をあえて泳がせるようにしてるんだって。

あと、村の自然の緑とか空の色がどこかくすんでる感じも、精神的な圧迫感を演出してるんだよね。

「なんかこの村、息苦しいな…」って感じさせるのって、ほんと演出の妙だなって思った!

「“怖がらせようとしてる感”がないのに、気づけば震えてるって…それがガンニバルの演出マジック!静けさの恐怖、ぜひ味わって!」

撮影現場での挑戦と工夫

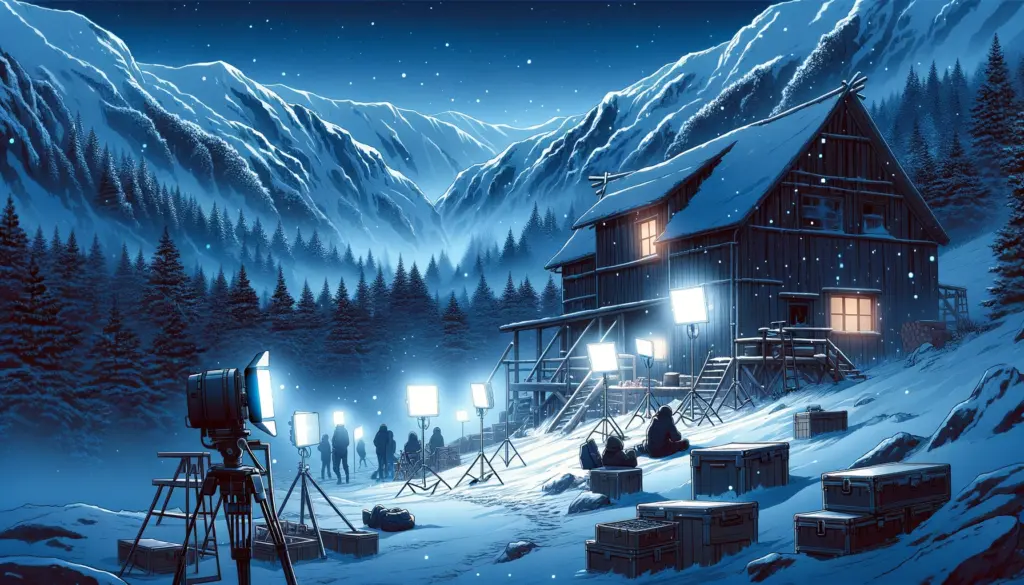

「ガンニバル」の怖さって、カメラ越しだけじゃなくて、現場の空気からしてヤバかったらしいよ。

山奥のロケ地、真冬の撮影、しかも夜が多いっていうハードモード環境で、制作陣もキャストも全員ヘトヘトだったとか。

でも、そのリアルな疲労感や寒さが、逆にドラマにリアリティを与えてるっていうからスゴすぎる…!

ロケ地選定の裏話と現場での苦労

ロケ地は、実際に携帯の電波が届かないようなド田舎の村だったんだって!

電気も水も簡単に使えない中での撮影で、機材トラブルは日常茶飯事。

それでもあの村の閉塞感とか、“出られない感”を表現するには、あえてそこにこだわる必要があったって言ってたの、職人魂すごすぎ!

中には「スタッフが一人でトイレ行くのも怖がるくらい雰囲気が出てた」ってエピソードもあって、現場の空気そのものが“作品”だったんだなって思ったよ。

スタッフ間のコミュニケーションが作る没入感

でね、そんなハードな環境だからこそ、スタッフ同士の連携もめっちゃ大事だったみたい!

撮影チーム、音声、照明、美術、全部がちょっとでもズレたらあの緊張感ある画は撮れなかったって話してたのが印象的だったなぁ。

中でも、カメラと役者の呼吸の合わせ方がほんっとに重要だったって。

ちょっとした視線の動きにまで神経を使ってて、「そこまでやる!?」ってびっくり。

でもそのおかげで、視聴者としてはつい画面に引き込まれちゃうんだよね。

「寒さと闇と孤独…それ全部を“演出”じゃなく“リアル”でやってたって、制作チームの執念がすごいよね。尊敬しかないっ!」

脚本と構成に込めた“見えない恐怖”の設計

「ガンニバル」って、バッサリ何かが起こるシーンよりも、“何が起こるか分からない時間”の方がめちゃくちゃ怖いんだよね。

この怖さって、脚本と構成が緻密に計算されてるからこそ生まれてるみたいで…

制作陣の話を聞くと、伏線の張り方とか“あえて説明しないセリフ”とか、とにかく奥が深くて鳥肌立っちゃった!

原作との違いとドラマ版オリジナル要素

まず気になるのは原作との違い。

原作漫画はもっと直接的にホラー表現がされてるんだけど、ドラマ版ではそこを“空気感で怖がらせる”方向にシフトしてるんだって。

脚本家の大江崇允さんが、「恐怖っていうのは“想像”させた方が深く刺さる」って言ってて、ほんとその通り!

たとえば「何かを食べてる」ってだけの描写が、何を食べてるのかを言わないことで、めちゃくちゃ怖くなるっていう…

この引き算の脚本、めっちゃ秀逸だと思う。

緊張感を生むためのセリフの間と構造

あとね、台本を読むと、セリフの“間”がかなり意図的に設計されてるらしいの。

普通なら会話のキャッチボールがテンポよく進むところを、ちょっとだけ間を空けることで、すごく“気まずさ”とか“探り合い”が出てくるんだよね。

これがあるから、見てるこっちは「この人、何か隠してる…」って無意識に思っちゃうし、緊張感がMAXに高まるの。

台詞の少なさもポイントで、「言わないこと」がむしろメッセージになるっていう、静かな攻防戦がクセになる…!

「“何も言わない怖さ”ってほんとに効くんだよね…。沈黙が一番ヤバい、って気づかされた脚本だった!」

キャストとの対話から生まれた演技の深み

このドラマ、キャストの演技力がもう尋常じゃないんだけど、それって実は脚本通りの演技だけじゃなくて、現場でのすり合わせやディスカッションがめっちゃ影響してるみたい!

特に主演の柳楽優弥さんの役作りのストイックさとか、他のキャストとの関係性の築き方が、この“怖いのに目が離せない”感覚に繋がってたんだな〜って感心しちゃった。

もはや、あの村で“生きてた”って言っても過言じゃないレベル!

主演・柳楽優弥との演技ディスカッション

柳楽優弥さんが演じた主人公・阿川大悟って、めちゃくちゃ複雑な人物でさ。

警察官として正義感がありつつも、過去のトラウマを抱えてて、その上で村の異常さにどんどん飲み込まれていくっていう、心の揺れ動きが重要なキャラなのよ。

演出チームと柳楽さんは、撮影前に何度も「このとき大悟は何を感じてるのか」って話し合ったらしくて、表情ひとつに意味があるように作られてるんだって!

あの目の鋭さ、言葉にしない緊張感…そういうのが、脚本を超えた説得力を生んでたんだなぁ〜って納得した!

共演者の熱量が生んだ本物の“村の空気”

あとね、共演者の皆さんも超ハマり役で、それぞれのキャラがリアルに“そこに住んでる感”がすごかったの!

特に村の長・後藤恵介役の人とか、あの不気味な存在感…なんなん!?ってくらいリアルだった。

その秘密は、なんと撮影の合間も役に入り込んだままだったっていうストイックさ。

他のキャストも役柄を超えて、現場では本当に「村人として生活してた」みたいな感覚だったらしくて、もう完全に没入型演技。

その一体感が、画面越しでも肌で感じるほどの“空気感”につながってたんだな〜って思うと、鳥肌モノ!

「“演じてる”って感じがしないの、すごくない?村に足を踏み入れたような気持ちになるのは、みんなの没入感が本物だったからだね!」

ガンニバル ドラマ 制作陣 インタビュー 撮影舞台裏のまとめ

ここまで読んでくれてありがとう!

「ガンニバル」って、怖いだけのドラマじゃなくて、めちゃくちゃ細部までこだわった作品だったってのが伝わったかな?

映像、音、セリフ、キャストの演技、すべてが「リアルな恐怖」を作るために磨かれてたって思うと、改めて観たくなっちゃうよね。

視聴者の心に残る作品作りの裏にあった努力

表に出てこないけど、制作陣の情熱と執念ってほんとにすごい。

現場は過酷だったし、演出も妥協ゼロ。だけどそれを乗り越えたからこそ、あんなに記憶に残る作品になったんだよね。

ただの“怖いドラマ”じゃない、「人間の本質」とか「社会の闇」まで描いてるから、見るたびに新しい発見があるのも魅力!

作る側の苦労や狙いを知ることで、作品への愛着が深まるのって、VOD好きとしてはたまらんのよ…!

今後の作品にも注目が集まるガンニバル制作陣の次なる挑戦

今回「ガンニバル」で注目を集めた制作陣たち、もうすでに次のプロジェクトにも引っ張りだこらしい!

特に監督や脚本家の今後の作品、絶対見逃せないよね。

またあの“空気でゾクッとさせる”演出がどこかで見られるかも…って思うとワクワクするし、作品チェックが止まらん!

「ガンニバル」は終わったけど、この制作陣の旅はまだまだ続いてく。要注目だね!

「“ガンニバル”を通して見えたのは、怖さ以上の“熱量”だった!この制作チーム、次も絶対やってくれるって信じてる!」

- ★ 静けさと間を活かしたリアルな恐怖演出

- ★ 山奥ロケ地と没入型演技による村の異様な空気感

- ★ 脚本・演出・演技すべてが緊張感を生む設計

- ★ 制作陣のこだわりが光る異色のサスペンスドラマ

コメント